San Juan Bosco: El fuego de Dios

Monday, June 8, 2015

*Rogelio Zelada

El anciano pontífice no puede evitar que una amplia sonrisa aflore a su rostro. Se ha desvelado el gran lienzo que desde la “Gloria” de Bernini muestra a la Iglesia y al mundo al buen amigo que acaba de inscribir en el sagrado catálogo de los santos. Como si acabara de suceder, Pío XI recuerda la fresca tarde de otoño cuando Don Bosco lo acogió en su casa de Valdoco, siendo él entonces un jovencísimo sacerdote.

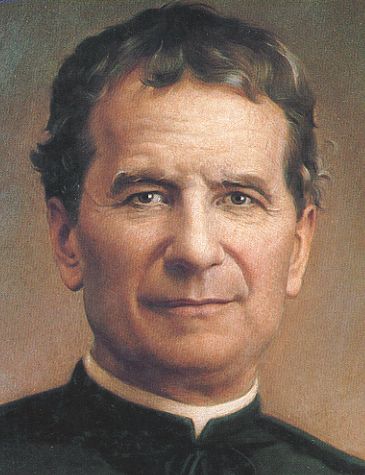

La imagen que enmarca el imponente ventanal de reflejos dorados recoge la suave expresión del santo fundador de los salesianos, del iniciador de una nueva forma de educar amando a los alumnos, sin castigos, ni golpes, en un tiempo y en una sociedad que aseguraba lo contrario.

San Juan Bosco

El papa, que lo había beatificado en 1929, ahora elevaba al honor de los altares a quien “en toda su vida, había logrado que lo sobrenatural fuera casi natural y lo extraordinario pareciera siempre algo ordinario”.

Juan Melchor Bosco había nacido en el caserío de Becchi, en la provincia piamontesa de Turín, el 16 de agosto del 1815, hijo de Francisco Bosco y Margarita Occhiena. Su padre murió cuando el pequeño Juan todavía no cumplía los dos años. La madre, una campesina analfabeta, con una fortaleza y una confianza en Dios extraordinaria, tuvo que sacar adelante no solo a sus dos hijos de dos y cuatro años, sino además a un hijastro de un matrimonio anterior de su marido y a su anciana suegra paralítica.

Juan Bosco fue un niño fuerte, inteligente y alegre, con una memoria prodigiosa. A la salida de una misión de cuaresma, predicada en un pueblo cercano, Juan se encontró con un anciano sacerdote que lo conocía:

“¿Qué habrás entendido de este sermón, tan cargado de citas en latín?”

“Pues en verdad, creo que he comprendido lo que el misionero quería decir”, respondió el niño, que a la sazón tenía 14 años.

“¿De veras? ¿Qué te parece si me dices tres o cuatro cosas del sermón y te doy a cambio estas monedas?”

Tranquilo, pero con gran seguridad, Juan Bosco le recitó al viejo párroco todo el sermón, como si lo estuviera leyendo. A partir de ese momento el niño encontró un sabio preceptor que lo ayudó muy oportunamente en sus estudios, a desarrollar su vida de oración, y en la práctica sacramental.

Para poder estudiar, Juan trabajó en el campo como jornalero, también fue carpintero, camarero, herrero, repostero, zapatero aprendiz de sastre, sacristán y se hizo saltimbanqui, titiritero ilusionista, y aprendió a tocar el piano y el violín para atraer a los niños y hablarles del amor de Dios. Con mucho trabajo y vicisitudes entró al seminario en Turín con el consejo y la dirección espiritual de un joven sacerdote: San José Cafaso quien lo introdujo en la pastoral carcelaria y en la visita a los hospitales.

Entonces toma contacto con la dura realidad de la gran muchedumbre de niños que pululan por todas partes; gente que huye de la miseria, huérfanos o abandonados, y que son despreciados y rechazados por la sociedad.

Un día, cuando se preparaba para celebrar la misa en la Iglesia de San Francisco, vio como el sacristán abofeteaba a un pobre infeliz porque era torpe ayudándolo a preparar las cosas para la Misa. Don Bosco intervino con rapidez:

“No permito que se maltrate a un amigo.”

“¿Amigo suyo, este animal?”

“Todo el que recibe maltrato, se convierte en mi amigo.”

Aquel jovencito no solo recibió el afecto bondadoso del buen sacerdote sino que trajo a otros como él, tantos, que tuvo que organizar los “Oratorios Festivos” y encontrar un lugar donde acoger a esa creciente multitud de desarrapados, menesterosos, holgazanes, negligentes, sucios, ex-convictos, hambrientos, cargados de miseria y abandonados jóvenes para los que Don Bosco era el mejor amigo y maestro. Había que organizarlos, apoyarlos en su trabajo, darles formación e instrucción, desarrollar la habilidad de los oficios y las artes para que pudieran ganarse la vida como Dios manda.

La madre de Don Bosco vino a Turín para ser un poco la madre, y la abuela, de aquellos muchachos, que ya eran casi 500, compartiendo con ellos la pobreza y también la alegría de la obra de su hijo Juan.

Para sostener su obra educativa, Don Bosco, con un grupo de compañeros, decide organizar una nueva congregación religiosa. Consiguió que las reglas fueran aprobadas por el papa Pío IX, pero la aprobación de Roma tardó 15 años en llegar. De los primeros 39 salesianos que comenzaron la obra en 1863, pasaron a ser 786 a la muerte de Don Bosco, y hoy son miles en una institución educativa a favor de la juventud que abarca el mundo entero.

Las Hijas de María Auxiliadora, fundadas junto con Santa María Mazarello, extendieron también por todo el mundo el estilo y el carisma del santo turinés.

San Juan Bosco moldeó para siempre una nueva forma de educar, basada en el respeto y en el sentido de responsabilidad. Nadie como él confió jamás en la capacidad de responder de la juventud cuando se siente apreciada y valorada. Unos años antes de su muerte escribió: “No me viene a la memoria haber empleado nunca un castigo propiamente dicho. Por la gracia de Dios, siempre pude lograr que los niños sigan no solo las reglas, sino que quisieran nunca darme ni un pequeño disgusto.”

Este año 2015 se celebra el bicentenario del nacimiento de este colosal educador; el gran santo de la alegría, la pobreza, la confianza, la transparencia y la perseverancia. Un extraordinario trabajador de la Providencia para el que no había imposibles, porque llevaba dentro el fuego de Dios; alguien que atrajo a multitudes y asombró a los escépticos de su época.

Nos dejó un inmenso legado de “trabajo y piedad” y la firme convicción de que lo único importante consistía, entonces y ahora, en “Buscar almas, siempre almas y sólo almas, para elevarlas al Señor”.