By Jose Antonio Varela Vidal -

Cuando se visita el museo de los mártires jesuitas de El Salvador, donde se conservan los objetos más preciados para la Iglesia salvadoreña —como son las ropas ensangrentadas de sus miembros asesinados—, llama la atención una Biblia abierta “ametrallada” de un lado a otro, en un vano intento de silenciar la palabra de Dios por parte de los grupos de poder que colocaron a la Iglesia en la mira de la represión.

Lo mismo ocurre cuando se visita los lugares donde residieron los religiosos misioneros en la sierra del Perú, que fueron violentados y traspasados con balas asesinas en la década de los noventa. Esto con el fin de acallar la obra socio-caritativa de la Iglesia, que ahogaba el discurso violento de los grupos terroristas de la izquierda radical.

Es por ello que, así provenga la violencia de un extremo o de otro en nuestra sociedad, podremos repetir lo que dijo Tertuliano en el siglo II: “La sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos”. La solidez de esta frase tiene como fundamento lo dicho por el mismo Jesús: “Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto” (Jn. 12, 24).

Fotógrafo: Courtesy

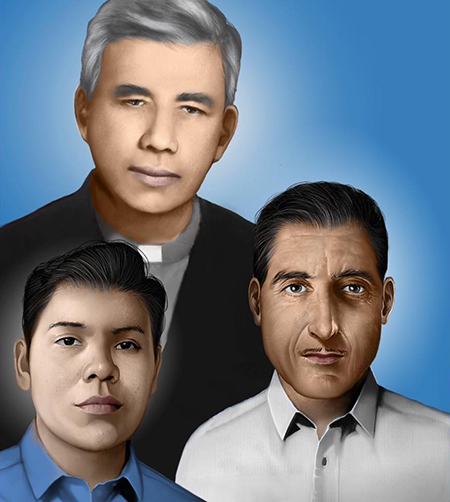

El P. Rutilio Grande y sus compañeros mártires Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus.

EL MARTIRIO DE LOS BEATOS

Ante esta realidad de muerte cruel, que lo único que ha aportado es más coraje para la Iglesia y valentía en su obra evangelizadora y misionera, el Papa Francisco autorizó que sean elevados a los altares el sacerdote jesuita Rutilio Grande y sus compañeros, todos mártires salvadoreños, asesinados por un escuadrón de la muerte gubernamental en el año 1977.

Asimismo, ha reconocido el martirio por odio a la fe, de la religiosa peruana Agustina Rivas, de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, quien fue muerta en el año 1990 por su trabajo comprometido entre los más pobres de la selva amazónica.

En el caso del P. Grande y los demás beatos que lo acompañaron en su último viaje, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, la ceremonia de beatificación se ha previsto para enero de 2022, mientras que para la Hna Rivas, nacida en Ayacucho, la fecha está por definirse.

Con la elevación de estos nuevos beatos y mártires latinoamericanos, se incrementa la relación de religiosos, presbíteros y catequistas laicos que encabeza el Obispo Oscar Romero, junto a los estadounidenses P. Stanley Rother y el Hno. James Miller, así como a los religiosos franciscanos polacos y el sacerdote misionero italiano de Pariacoto en Ancash (Perú), todos ellos sacrificados a manos de gobiernos autoritarios o de terroristas de extrema izquierda.

Mientras tanto, aún se espera el reconocimiento del martirio de varias víctimas, tales como los religiosos palotinos y el Obispo Enrique Angelelli, todos estos asesinados durante la dictadura militar argentina de los años setenta y ochenta, que quiso acallar la voz de una Iglesia comprometida en buena parte con la resistencia.

Fotógrafo: Courtesy Sor Agustina Rivas de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.

VIDAS A IMITAR

En estos tiempos en que las agendas de algunos gobernantes parecen alejarse cada vez más de los ideales democráticos y de las libertades con que deben y quieren vivir los ciudadanos, es importante conocer un poco más sobre las circunstancias en que murieron los futuros beatos. Pues, tal como dice el refrán: “El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

Por ello es motivador destacar la corta, pero fructífera vida del P. Rutilio Grande, sacerdote jesuita asesinado en el año 1977 a los 49 años, después de haber ejercido muchos años como párroco rural y formador de seminaristas. El “Padre Tilo”, como era conocido por su gente, nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, El Salvador.

En un reciente editorial de agosto último, publicado por la jesuita Universidad Centroamericana, se reconoce que el futuro beato Rutilio Grande “hablaba con todos, no despreciaba a nadie y tenía la paciencia del que sabe escuchar y descubrir en los otros los anhelos profundos que llevan a una vida fraterna”. También se reafirma que “La muerte violenta e injusta no lo borró de El Salvador, sino que lo hizo más presente en nuestra historia”.

En el caso de la próxima beata peruana, la Hna. Agustina Rivas, esta nació en Cora Cora (Ayacucho) en 1920, y murió asesinada por los terroristas de Sendero Luminoso en 1990 en la selva de Junín (Perú). Ella dio su vida, allí donde su congregación tenía una obra misionera, en medio del pueblo originario amazónico de los Asháninkas.

Ese momento de consagración eterna, es recogido por la periodista Esther Núñez, del portal digital Esencia: “Su cuerpo se desvaneció antes de recibir los cinco balazos propinados por una joven senderista. Acababa de recoger del huerto unos limones que necesitaba, para el pastel que preparaba esa tarde con las niñas. Cuidar de las mujeres y niñas de la zona, brindar alimentos a los más vulnerables, promover biohuertos, entre otras acciones vinculadas con el desarrollo social de los pobladores, fueron considerados motivos para figurar entre las víctimas de la violencia terrorista”.

Cabe recordar en estas líneas finales, que este año se recuerda el 30 aniversario del asesinato de los tres mártires de Pariacoto, en la sierra peruana de Ancash, también a manos de Sendero Luminoso. Su beatificación se realizó en diciembre del 2015, con la presencia del legado pontificio, Cardenal Angelo Amato, entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

A ellos se refirió así Mons. Francisco Simón Piorno, Obispo de Chimbote, sede que vio teñir su tierra con la sangre martirial de sus misioneros: “Estos maravillosos testimonios son un mensaje al mundo de que hay cristianos dispuestos a entregar su vida por el Evangelio, llevados por el amor, la fe y la oblación”.

Periodista peruano